DOMAINE DE COMPETENCES

Conseil et défense des salariés et employeurs : une vision complète du droit du travail

En tant qu'avocat en droit du travail à Paris, nous pensons qu’en assistant à la fois les salariés et employeurs, nous disposons d’une vision complète du droit du travail et sommes à même d’anticiper l’argumentation adverse afin de mieux vous défendre et mettre la meilleure stratégie en place ou à mieux négocier dans votre intérêt.

Dans tous les secteurs d’activités

Votre avocat en droit du travail à Paris 8, Maître Aurélie ARNAUD, assiste toutes les catégories de salariés (cadres, agents de maîtrise, employés, ouvriers, intérimaires, intermittents du spectacle) et les entreprises exerçant dans tous les secteurs d’activité pour toutes les problématiques liées au droit du travail (conclusion, exécution et rupture du contrat de travail, accords collectifs, problématiques de durée du travail…).

Pour toutes les problématiques du droit du travail et du droit de la sécurité sociale

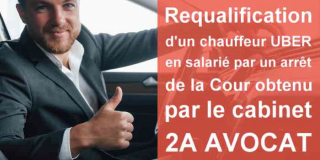

Avocat expert en droit du travail, Maître Aurélie ARNAUD est amenée à conseiller salariés et employeurs dans le cadre de négociations amiables et à plaider chaque semaine devant le Conseil de Prud’hommes pour tous types de litiges: litiges relatifs à un licenciement pour motif économique, à un licenciement pour faute (faute simple, faute grave ou faute lourde), à une insuffisance professionnelle, à un licenciement pour inaptitude physique après un accident du travail ou une maladie professionnelle notamment; problématiques liées à des rappels de salaires ou d’heures supplémentaires; harcèlement moral ou sexuel, discrimination…

Plus de compétences